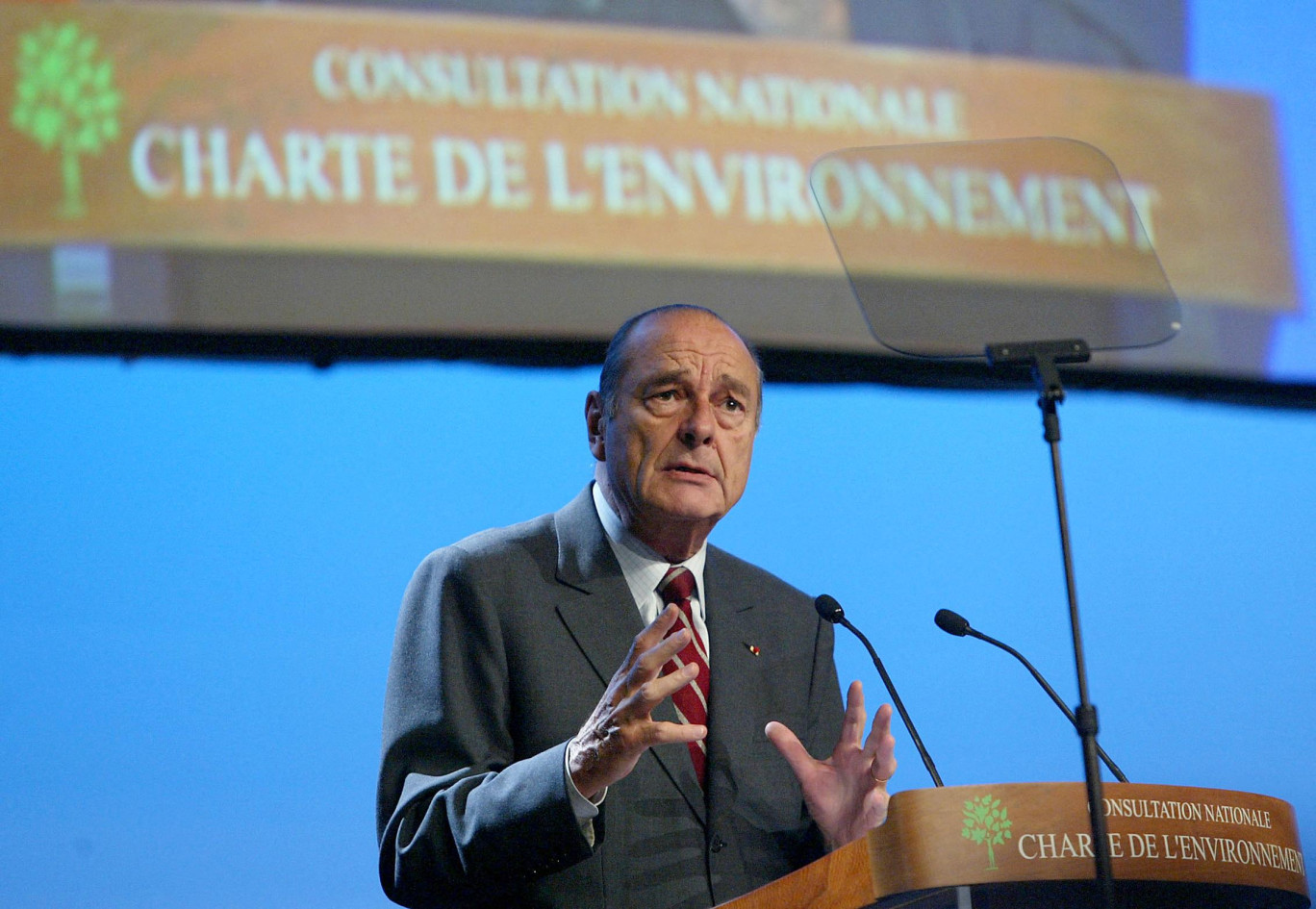

La Charte de l’environnement, 20 ans après : bilan et perspectives

Intégrée dans le bloc constitutionnel français le 1er mars 2005, la Charte de l’environnement consacre, notamment, un nouveau droit individuel : celui de « vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé ». Où en est-on vingt ans après ?

Quel

bilan peut-on tirer aujourd’hui de l’introduction de la Charte de

l’environnement dans la Constitution française ? Le préambule

et les dix articles de la Charte ont introduit trois grands principes

à valeur constitutionnelle : le principe de prévention, le principe

de précaution et le principe

pollueur-payeur. Le Conseil constitutionnel a, depuis,

progressivement précisé la portée de ces principes. La Charte

consacre également à chacun le « droit de vivre dans un

environnement équilibré et respectueux de la santé » et

fait du « développement durable » un

objectif des politiques publiques en France. Ces nouveaux droits

s’accompagnent aussi de devoirs : chacun doit participer à la

préservation et à l’amélioration de l’environnement, prévenir

ou limiter les conséquences des atteintes qu’il peut porter à

l’environnement et contribuer à leur réparation.

Articulation

entre la Code et la Charte de l’environnement

« C’est

une charte très longue, un peu bavarde, mais d’application assez

pratique », a souligné

Philippe Billet, professeur de droit public et directeur de

l’Institut de droit de l’environnement de Lyon, lors d’une

table ronde organisée le 26 mars, au Sénat par la commission de

l’Aménagement du territoire et du Développement durable, à

l’occasion du 20e anniversaire de la Charte de

l’environnement. « Pour les juristes, la difficulté, au

départ, a été l’articulation entre les principes à valeur

législative du Code de l’environnement et les principes à valeur

constitutionnelle de la Charte ». Comme pour le principe

pollueur-payeur, par exemple, consacré à l’article L.

110-1 du Code de l’environnement et à l’article 4 de la Charte

de l’environnement.

Quel

impact pour les collectivités territoriales ?

Comment

les collectivités territoriales se sont-elles emparées des

principes énoncés par la Charte et, notamment de l’obligation,

prévue à l’article 6, de promouvoir le développement durable par

les politiques publiques ? « Je ne crois pas que les

collectivités territoriales se soient senties contraintes par la

Charte parce qu’elle n’est pas d’applicabilité directe sur

leurs décisions. La Charte s’applique souvent aux collectivités

dans un contexte de contestations des décisions qu’elles ont

prises – lorsque les requérants argumentent avec les principes de

la Charte. Je pense que la Charte n’a pas apporté grand-chose de

ce point de vue-là », a répondu le professeur de droit.

Dans

le contexte budgétaire actuel, « j’imagine qu’en ce

moment il est compliqué pour les collectivités territoriales de

trouver des moyens pour mener des politiques environnementales au

niveau local », a déclaré Nathalie Kosciusko-Morizet,

rapporteure du projet de loi constitutionnelle à l’Assemblée

nationale en 2004, et ministre de l’Écologie de novembre 2010

à février 2012. « Moi j’aimais beaucoup les

appels à projets du Grenelle de l’environnement » car

« c’est une façon de faire levier sur la bonne volonté

et le désir de faire d’un territoire, de donner un coup de pouce,

sans s’engager dans des politiques nationales transversales dont

nous n’avons plus les moyens. »

« Il

ne faut surtout pas rouvrir la Charte à la discussion »

Les

considérants de la Charte restent-ils toujours valables 20

ans après ? Des évolutions sont-elles possibles et souhaitables

aujourd’hui ? « On peut trouver que cela ne va pas assez

loin, on peut être irrité par la manière dont cela est mis en

œuvre, on peut trouver que les tribunaux font des choses étranges…»,

mais « je ne crois pas qu’il faille faire évoluer le

texte », a répondu l’ancienne ministre. « Je

pense en revanche qu’il faut faire évoluer nos politiques et que

l’on a [actuellement]

un moment historique autour de la sécurité énergétique et la

résilience. »

Selon

le professeur Philippe Billet, « il ne faut surtout pas

rouvrir la Charte à la discussion. Laissons le principe de

précaution, qui est très attaqué, tel qu’il est parce que ce

serait la porte ouverte à beaucoup d’autres choses. Je pense que

le préambule – même s’il n’est pas très bien écrit, même

s’il est assez substantiel – permet d’avoir des bonnes

ouvertures d’interprétation par le Conseil constitutionnel. »

Ceci dit, « il manquerait peut-être la bonne saisine au bon

moment du Conseil constitutionnel pour aller encore un peu

plus loin et reconnaître un principe de dignité de l’homme

à vivre dans un environnement sain – et pas seulement le droit de

vivre dans un environnement sain. »

20 ans après, « l’étonnante modernité de la Charte »

« Sur la question de savoir si la Charte a épuisé ses effets, je suis persuadé du contraire », a déclaré le sénateur Jean-François Longeot, (Doubs, Union centriste), président de la commission de l’Aménagement du territoire et du Développement durable. « À l’échelle du temps constitutionnel, vingt ans est une temporalité assez courte. L’urgence environnementale et climatique de plus en plus saillante conduira certainement à donner un nouvel élan à la portée de la Charte. De quelle façon et avec quelle invocabilité par le justiciable ? L’avenir nous le dira. »

« La

Charte, à mes yeux, est un pont tendu entre nous et les générations

à venir en rappelant que nous ne devons pas compromettre la capacité

des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs

propres besoins. En cela, la Charte de l’Environnement n’a rien

perdu de son étonnante modernité, et nous ne pouvons que nous

féliciter de la fécondité des principes qu’elle articule et de

la malléabilité juridique qui la caractérise », a conclut le

sénateur.