Sociologie

Les «20%», ces jeunes surdiplômés qui nous gouverneront

Après de longues études, ils trustent les postes de direction, les start-up mais aussi les associations ou les commerces «durables». La «génération surdiplômée» décrite par une sociologue et un journaliste, modèle l’économie, la société et même la géographie.

En 2011, à New York, le mouvement Occupy Wall Street vilipendait les «1 %» les plus riches, accusés d’amasser les ressources de la planète. Mais aussi puissants soient-ils, les ultra-riches peinent à susciter du désir. «Qui a envie de vivre comme Donald Trump, sorte de caricature d’une oligarchie, dont la limousine, la trophy wife et le penthouse paraissent tout droit sortis de Dallas ?», interrogent Jean-Laurent Cassely, journaliste et essayiste, et Monique Dagnaud, sociologue, auteurs de «Génération surdiplômée. Les 20 % qui transforment la France» (Odile Jacob, 2021). En revanche, assurent ces auteurs, «ce qui fait rêver, ou du moins fournit un modèle, c’est la vie des habitants éduqués et mobiles des grandes villes.»

Ainsi, les 20 % les plus diplômés influenceraient au moins autant la société que les 1% les plus riches, honnis par les anticapitalistes. Pour leur enquête, la sociologue et le journaliste ont rassemblé des données démographiques, observé les modes de vie, et interrogé 17 femmes et 20 hommes de moins de 30 ans, qui vivent à Paris, Lyon, Marseille ou Lille, et exercent des activités telles que «consultant, startuper, influenceur, cadre supérieur.»

Les auteurs prennent comme point de départ l’extraordinaire progression du nombre de diplômés de l’enseignement supérieur depuis les années 1960. L’accès à l’université ou aux grandes écoles, autrefois réservé à une petite partie de la bourgeoisie, s’est amplement démocratisé. Cette population de «surdiplômés» constitue désormais une classe de consommateurs à part entière. Des livres, des spectacles, des émissions de radio, des séries, s’adressent à eux, et à eux seuls.

Les «20%» se reconnaissent entre eux «à mille signes», allant de «la fluidité oratoire, indispensable à l’exercice du pouvoir», à une alimentation choisie ou l’habitude de recourir à des services à domicile. «Ils sont omnivores de culture et de connaissances, l’anglais est leur espéranto, ils circulent sans encombre entre de multiples halos culturels et apprécient les métissages», résument les auteurs.

Ces futurs dirigeants ne sont pas uniquement issus des quartiers riches de Paris et de sa banlieue ouest, mais également des familles plutôt aisées et cultivées, professions libérales ou enseignants, vivant dans les autres régions de France. Les parents déploient une stratégie assumée pour offrir le meilleur à leur progéniture. Ils «rectifient leur vocabulaire, les soumettent à de petits exercices de mémorisation et de logique», tout en les tenant éloignés, autant que possible, des écrans. Les enfants disposent chacun d’une petite bibliothèque, fréquentent les musées et effectuent des séjours linguistiques à l’étranger. Les études longues suivent naturellement, et les «20%», même s’ils fournissent un effort important, «savent que leur réussite repose sur un ensemble d’atouts, accumulés au sein d’un univers culturellement privilégié», écrivent les auteurs.

L’élite, la sous-élite et l’alter-élite

Une fois installée dans la vie professionnelle, cette génération se répartit, affirme l’enquête, en trois catégories : «l’élite», «la sous-élite» et «l’alter-élite». Chacune de ces trois classes occupe une fonction précise dans la société. «L’élite, à 30 ans, côtoie déjà de près les sphères du pouvoir, figure dans l’appareil de décision d’une entreprise et peut prétendre à une carrière ascendante», affirment Jean-Laurent Cassely et Monique Dagnaud.

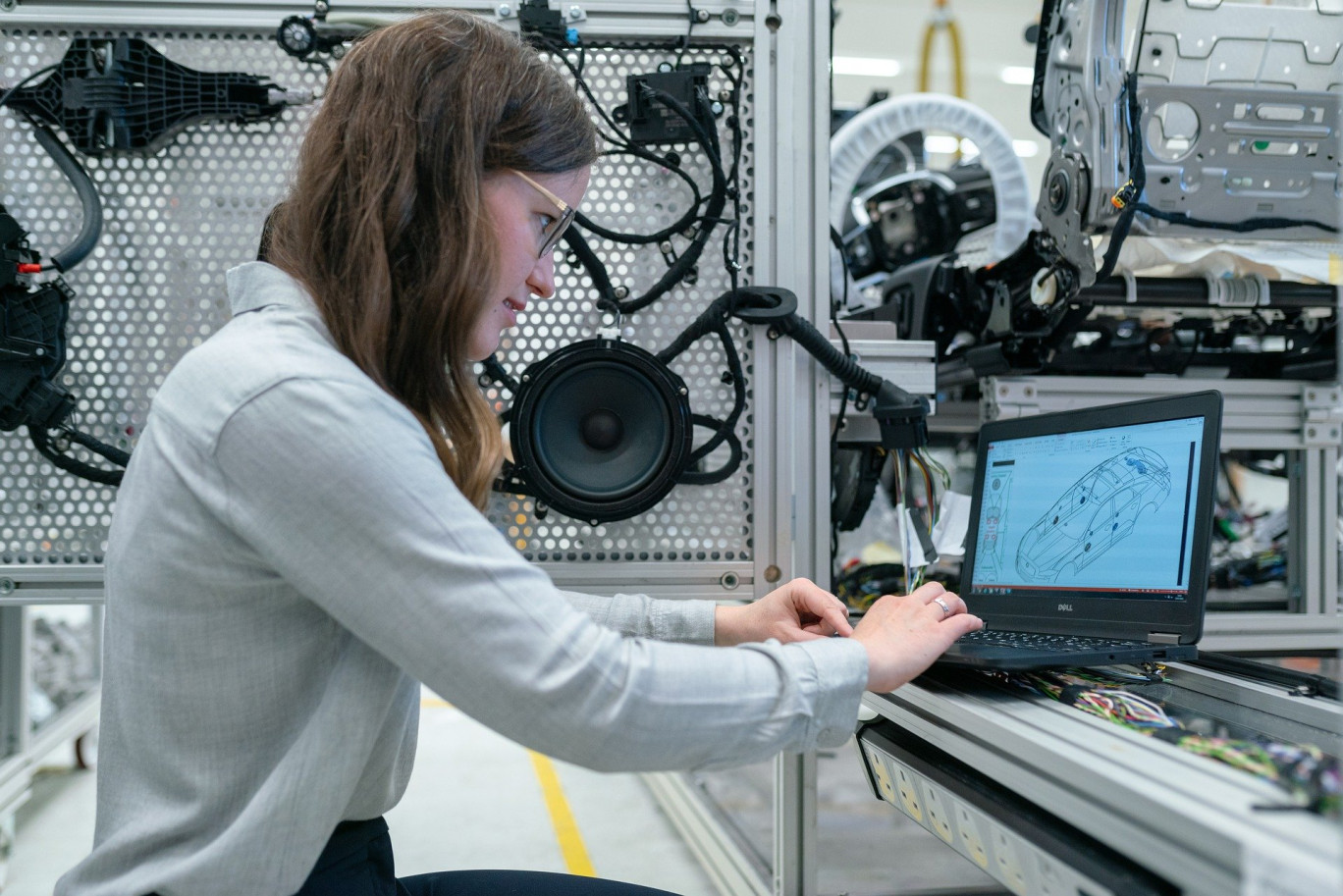

Accompagnant ce chemin vers le pouvoir, la «sous-élite» remplit des fonctions spécialisées indispensables au fonctionnement de l’économie contemporaine : ingénieurs, designers, juristes, consultants… Les petites structures qu’ils animent savent se montrer agiles et répondre rapidement aux demandes de «l’élite». À côté des deux autres segments, «l’alter-élite» défend le changement social et environnemental, tout en cherchant à «renverser ou ébranler l’establishment.» Ils sont entrepreneurs dans l’épicerie bio ou le covoiturage, mais aussi enseignants ou cadres de la fonction publique. Les auteurs soulignent la fluidité entre ces trois catégories, qui partagent les mêmes codes, fréquentent les mêmes lieux et ont constitué le cœur de l’électorat d’Emmanuel Macron en 2017.

Les startupers et autres disrupters ont aussi le don d’exaspérer, comme l’illustra, en janvier 2020, une vidéo de Théobald de Bentzmann, fondateur d’une entreprise d’événementiel. En quelques minutes, sur un ton péremptoire, cet ancien de la London Scool of Economics et de la banque Barclays enfile, à 30 ans, tous les poncifs de l’insupportable créateur de start-up : «la culture de fight» de son entreprise, des collaborateurs «business focused», et surtout une «no asshole policy», qu’il traduit ainsi : «ce n’est pas parce qu’on est très bon qu’on a le droit d’être très con.» La vidéo a été abondamment partagée sur les réseaux sociaux, accompagnée de la mention : «ceci n’est pas une parodie.»

La génération des surdiplômés finit par modifier la géographie des lieux où elle vit. Ses membres habitent, majoritairement, à un endroit différent de celui où ils ont grandi. Les quartiers centraux des grandes villes, massivement investis, se garnissent de salles de gym, boulangeries sans gluten, artisans chocolatiers, microbrasseries, etc. S’ils conduisent moins que la moyenne, ces jeunes se déplacent plus fréquemment en TGV ou en voiture avec chauffeur et se font apporter leurs repas par des livreurs payés à la tâche et circulant en scooter. Cela ne les empêche pas de partager davantage de valeurs écologiques que la moyenne.

De ce portrait sans concession, on retient la puissance de cette génération, qui a la capacité de changer la destinée du pays, ou au contraire de perpétuer, avec de nouveaux codes, les travers de la société.